中共巴中市委机关报

A3

要闻

【返回】

以文润心 构筑群众家门口的“精神家园”

图一:村民在万寿村农村书屋阅读。

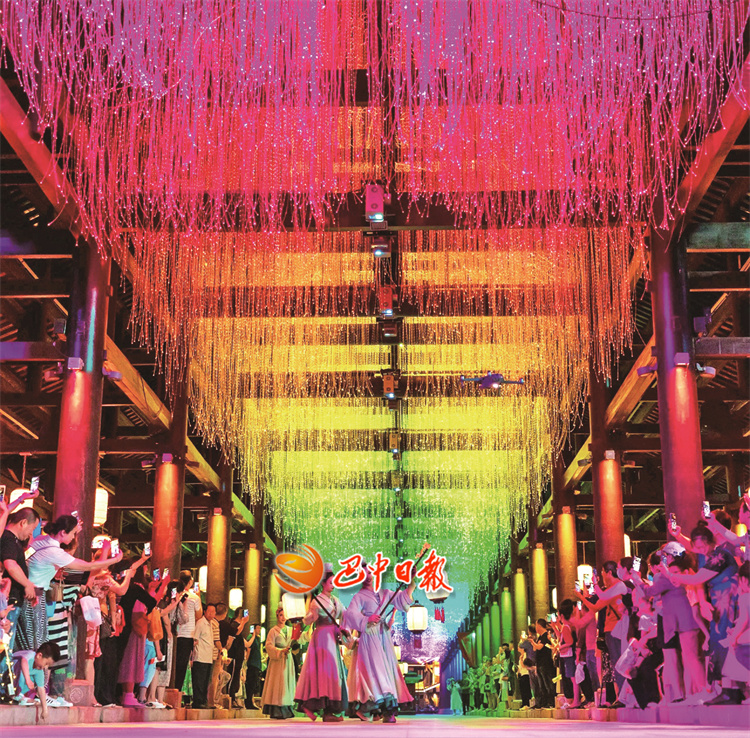

图二:恩阳传说表演现场。

图三:四川扬琴《蜀道》剧照。

图四:群众浏览南江县数字图书馆。

图五:文艺培训进基层。

(上接1版)

记者在综合文化站看到,站内设有图书馆、电子阅览室、影院等,不少居民走出家门到文化站读书、上网、练习舞蹈,丰富精神文化生活。

“文化站就是为老百姓的文化生活提供服务的地方,是乡镇居民日常休闲的好去处。”市文广体旅局有关负责人介绍,目前,全市已建成综合文化站室内面积都在300平方米以上,最大的有500余平方米,室内功能统一按照“五室一厅”建设,室外均建有文化广场。

群众在哪里,文化活动的基础设施就布局到哪里。如今,不只是城市市民,广大农村群众也能在家门口享受到便利的公共文化服务。

3月21日下午两点,恩阳区万寿村“顾氏农家乐”老板顾文礼,趁着空闲时间,再一次来到村里的农家书屋,阅览自己喜欢看的书籍。“因农家乐需求量大,我们就自己养鸡鸭鱼,通过在农家书屋看书,我学到了很多养殖技术。”顾文礼说。

据统计,目前,我市城乡各地共建成219个文化馆(站)、图书馆、博物馆、纪念馆、美术馆,公共文化阵地达千余个,且全部免费开放。

十年来,依托丰富的文化资源和平台,一个个特色文化品牌亮了起来。

“现在我们能在家门口欣赏到《枉凝眉》这种精彩的曲目,多亏了‘精品剧目进巴中’惠民活动的举办。”市民严洁说。

严洁所说的《枉凝眉》,是市文广体旅局引进的四川音乐学院民族乐团《红楼梦》专场音乐会中的一首曲目。而“精品剧目进巴中”,是我市为丰富群众精神文化生活开展的特色文化品牌之一。

近年来,我市积极与国家、省级艺术院团对接洽谈,拓展剧目来源,加大精品剧目引进力度。自活动开展以来,引进《永不落幕》《红楼梦》《死水微澜》等多部省内外优秀剧目。

这样的品牌建设,不止一个。

自2013年以来,巴州区文化惠民“周末剧场”每月在巴州剧院演出2场,服务观众30万余人次,将优秀传统川剧以喜闻乐见的形式展现在大家面前,深受观众好评。

恩阳区打造“相约古镇”群众文化品牌活动,以政府为主导、以群众为基础,通过购买民间艺术团体文艺节目的方式,达到变“送”文化为“种”文化的目的。2018年,“相约古镇”入选全国文化信息资源共享工程——百姓大舞台。

截至目前,我市共打造“精品剧目进巴中”“相约古镇”等公共文旅服务品牌近30余个。

如今,通过多措并举深化公共文化服务,我市已全面建立四级公共文化服务体系,不断延伸公共文化服务触角,努力构建“10分钟公共文化服务圈”。

2 文化服务下沉惠民

文化服务下沉,才能惠及所有群众。

十年来,我市坚持以文惠民,持续丰富公共文化供给,让群众便捷享受高品质的公共文化服务,构筑起有巴山大地特色的人文风景。

3月15日,在巴州区玉堂街道苏山村千亩油菜花盛放的田野间,首届“未来苏山”非遗文化体验暨田园赏花季正式启幕。

作为“四龛福城”文旅品牌建设的重点项目,本次活动以“非遗+农业+旅游”的跨界融合模式,打造出集运动赛事、非遗展演、田园观光于一体的春日盛典。

活动中,身着传统旗袍的表演者在花海中演绎时装秀,舞龙与鼓戏同台献艺,长赤麻饼、竹编工艺等特色市集人气爆棚。

这是我市群众文化生活的一个剪影。

为推动全市公共文化服务共建共享,让人民群众乐享文明创建成果,我市积极利用“5·19”中国旅游日、“文化和自然遗产日”和传统节日,组织全民艺术培训、文艺展演、非遗活态传承,开展戏曲进乡村、非遗进景区、劳动者之歌书法美术摄影展、“我们的节日”综合文艺演出等特色活动。

“10年间,我们以戏曲进乡村、送文化下乡等活动为载体,以春节、元宵、五一、端午、中秋、国庆等重要时间节点为契机,年均组织开展流动文化服务600余场次,将文艺小分队送到群众身边,将百姓大舞台搭到群众眼前。”市文广体旅局相关负责人说。

文化惠民,活动出新。科技在进步,时代在发展,公共文化服务也顺应信息化发展趋势。

去年4月,南江县数字图书馆开馆。该馆总投资490万元,是集智慧管理、数字阅读、精准服务于一体的现代智慧型数字图书馆,配置了大模型系统、数智人、导引机器人、自助借还办证一体机等数字化设施设备以及丰富的数字资源,拥有阅览座席400个。

在数字图书馆里,读者注册后可凭读者证、身份证、社保卡(电子社保卡),轻松到馆借阅,乐享全方位的文献借阅、信息咨询、文献查阅、阅读活动、科普讲座、数字阅读、数字互动体验等服务。

上网入“云”的不止图书馆。

2023年,为让更多非遗文化资源被发现、被了解、被传承,为非遗传统文化增添新活力,巴中市非遗数字体验馆正式上线。

“关注‘巴中市文化馆’微信公众号,就可线上感受巴中非遗文化。目前,线上浏览人数已过万。”巴中市文化馆相关负责人说,巴中市非遗数字体验馆的上线旨在彰显巴中传统文化魅力,增强地域特色文化持续感和认同感,让更多人直观、便捷地了解非遗、热爱非遗、体验非遗,并参与到非遗文化的传承保护中。

体验馆还将全市非遗展厅拍摄成全景图,游客可以通过VR直观、形象、立体地了解巴中非遗文化,实现足不出户便可体验巴中非遗。

“我平时没有住在巴中,没有机会到展馆现场参观,现在只要打开手机就能感受到这些非遗文化。”市民朱聪告诉记者。

通过数字化,让我市的文化活动惠及了更多的市民。

目前,我市持续推动巴中文化旅游智慧服务平台和各级智慧图书馆、数字文化馆建设,基本形成公共文化服务宣传推广矩阵,全市现建成数字服务平台8个,年均组织开展“好雨知时节童诵好时光”“好书分享”等线上群众文化活动120余场次,推出新闻信息、短视频等500余条。

3 文化产业繁荣发展

文化沃土,百花绽放。

在公共文化服务体系建设中,我市各地还积极培育文化新业态,打造独具特色的文化名片,文化软实力持续增强,助推经济社会发展。

十年来,我市优质文化旅游场景不断出现。

今年春节期间,家住恩阳区下八庙镇的居民王川带着一家人观看了《恩阳船说》。他说,表演以繁茂的恩阳码头市井商贸和米仓古道的旅途传奇对照描绘,以古镇小桥流水人家为绝美舞台承载一段绝美的爱情故事,让人感受了本地深厚的文化氛围。

这是恩阳区打造的情境式夜游项目,通过依托恩阳古镇,打造芝字河、恩阳河道往返6公里滨河景观,建设文化娱乐体验区和民俗文化体验区,成为知名的夜游IP和网红打卡地。

近年来,我市将巴文化、民俗文化等文化元素植入山水田园、城镇乡村,融入景区创建、城乡规划建设和内外宣传推介全程全域,成功打造巴城文旅新标杆——巴城记忆文创产业园、夜游演艺剧目《恩阳船说》等文化新业态,在传承城市文脉、推动产业升级、提升城市品质方面发挥更加重要的作用,成为巴中城市发展的新引擎。

十年来,我市文化艺术精品创作不断涌现。

2022年,在第十三届中国艺术节闭幕式暨全国第十九届群星奖颁奖仪式上,由巴州区和市文化馆联合打造选送的四川扬琴《蜀道》获得全国第十九届群星奖,成为四川省唯一获奖作品。

作品以千古名篇《蜀道难》为切入点,通过诗人李白和现代巴女两个人物的跨时空对话,传唱出从“蜀道难”到“蜀道畅”、“蜀道穷”到“蜀道富”的古今巨变,将人文之路、经济之路、家国之路所蕴含的深远意义展现在舞台上。

近年来,我市深入实施“六个一”文艺精品工程,坚持“政府主导、部门主责、群众主体、活动主推”,积极创作打造精品力作,繁荣了群众文艺事业,围绕巴文化、红色文化、生态文化等,创作了反映优秀传统文化保护传承、老区发展振兴、生态环境保护等文艺作品100余件。

《通江民间歌谣校补图注》获中国民间文艺山花奖;曲艺音乐剧《周永开》入选参加第二届四川省“剧美天府”优秀剧目展演;川剧《红漫巴山》在省川剧院成功首演;《小军号》获四川省巴蜀文艺奖……

十年来,我市政策引领文化市场多面开花。

去年,我市出台《巴中市促进文化体育旅游产业发展扶持奖励措施》,不断加快推动文化强市、体育强市、旅游强市建设。

《措施》对我市文化体育旅游业个体工商户转型升级为企业并正常经营超过一年,新升规入库,文化及相关产业企业年营业收入达到一定标准,且排名全市前五位的,实施政策奖励。鼓励依托旅游景区、产业集聚区等打造演艺剧场、演出场景,对达到一定条件的经营主体,实施政策奖励。

长久的特色沉淀、良好的氛围营造,触动了我市公共文化服务繁荣发展的开关,文化事业得到长足发展。2023年,我市公共文化服务体系建设获得省政府督查激励。

图二:恩阳传说表演现场。

图三:四川扬琴《蜀道》剧照。

图四:群众浏览南江县数字图书馆。

图五:文艺培训进基层。

(上接1版)

记者在综合文化站看到,站内设有图书馆、电子阅览室、影院等,不少居民走出家门到文化站读书、上网、练习舞蹈,丰富精神文化生活。

“文化站就是为老百姓的文化生活提供服务的地方,是乡镇居民日常休闲的好去处。”市文广体旅局有关负责人介绍,目前,全市已建成综合文化站室内面积都在300平方米以上,最大的有500余平方米,室内功能统一按照“五室一厅”建设,室外均建有文化广场。

群众在哪里,文化活动的基础设施就布局到哪里。如今,不只是城市市民,广大农村群众也能在家门口享受到便利的公共文化服务。

3月21日下午两点,恩阳区万寿村“顾氏农家乐”老板顾文礼,趁着空闲时间,再一次来到村里的农家书屋,阅览自己喜欢看的书籍。“因农家乐需求量大,我们就自己养鸡鸭鱼,通过在农家书屋看书,我学到了很多养殖技术。”顾文礼说。

据统计,目前,我市城乡各地共建成219个文化馆(站)、图书馆、博物馆、纪念馆、美术馆,公共文化阵地达千余个,且全部免费开放。

十年来,依托丰富的文化资源和平台,一个个特色文化品牌亮了起来。

“现在我们能在家门口欣赏到《枉凝眉》这种精彩的曲目,多亏了‘精品剧目进巴中’惠民活动的举办。”市民严洁说。

严洁所说的《枉凝眉》,是市文广体旅局引进的四川音乐学院民族乐团《红楼梦》专场音乐会中的一首曲目。而“精品剧目进巴中”,是我市为丰富群众精神文化生活开展的特色文化品牌之一。

近年来,我市积极与国家、省级艺术院团对接洽谈,拓展剧目来源,加大精品剧目引进力度。自活动开展以来,引进《永不落幕》《红楼梦》《死水微澜》等多部省内外优秀剧目。

这样的品牌建设,不止一个。

自2013年以来,巴州区文化惠民“周末剧场”每月在巴州剧院演出2场,服务观众30万余人次,将优秀传统川剧以喜闻乐见的形式展现在大家面前,深受观众好评。

恩阳区打造“相约古镇”群众文化品牌活动,以政府为主导、以群众为基础,通过购买民间艺术团体文艺节目的方式,达到变“送”文化为“种”文化的目的。2018年,“相约古镇”入选全国文化信息资源共享工程——百姓大舞台。

截至目前,我市共打造“精品剧目进巴中”“相约古镇”等公共文旅服务品牌近30余个。

如今,通过多措并举深化公共文化服务,我市已全面建立四级公共文化服务体系,不断延伸公共文化服务触角,努力构建“10分钟公共文化服务圈”。

2 文化服务下沉惠民

文化服务下沉,才能惠及所有群众。

十年来,我市坚持以文惠民,持续丰富公共文化供给,让群众便捷享受高品质的公共文化服务,构筑起有巴山大地特色的人文风景。

3月15日,在巴州区玉堂街道苏山村千亩油菜花盛放的田野间,首届“未来苏山”非遗文化体验暨田园赏花季正式启幕。

作为“四龛福城”文旅品牌建设的重点项目,本次活动以“非遗+农业+旅游”的跨界融合模式,打造出集运动赛事、非遗展演、田园观光于一体的春日盛典。

活动中,身着传统旗袍的表演者在花海中演绎时装秀,舞龙与鼓戏同台献艺,长赤麻饼、竹编工艺等特色市集人气爆棚。

这是我市群众文化生活的一个剪影。

为推动全市公共文化服务共建共享,让人民群众乐享文明创建成果,我市积极利用“5·19”中国旅游日、“文化和自然遗产日”和传统节日,组织全民艺术培训、文艺展演、非遗活态传承,开展戏曲进乡村、非遗进景区、劳动者之歌书法美术摄影展、“我们的节日”综合文艺演出等特色活动。

“10年间,我们以戏曲进乡村、送文化下乡等活动为载体,以春节、元宵、五一、端午、中秋、国庆等重要时间节点为契机,年均组织开展流动文化服务600余场次,将文艺小分队送到群众身边,将百姓大舞台搭到群众眼前。”市文广体旅局相关负责人说。

文化惠民,活动出新。科技在进步,时代在发展,公共文化服务也顺应信息化发展趋势。

去年4月,南江县数字图书馆开馆。该馆总投资490万元,是集智慧管理、数字阅读、精准服务于一体的现代智慧型数字图书馆,配置了大模型系统、数智人、导引机器人、自助借还办证一体机等数字化设施设备以及丰富的数字资源,拥有阅览座席400个。

在数字图书馆里,读者注册后可凭读者证、身份证、社保卡(电子社保卡),轻松到馆借阅,乐享全方位的文献借阅、信息咨询、文献查阅、阅读活动、科普讲座、数字阅读、数字互动体验等服务。

上网入“云”的不止图书馆。

2023年,为让更多非遗文化资源被发现、被了解、被传承,为非遗传统文化增添新活力,巴中市非遗数字体验馆正式上线。

“关注‘巴中市文化馆’微信公众号,就可线上感受巴中非遗文化。目前,线上浏览人数已过万。”巴中市文化馆相关负责人说,巴中市非遗数字体验馆的上线旨在彰显巴中传统文化魅力,增强地域特色文化持续感和认同感,让更多人直观、便捷地了解非遗、热爱非遗、体验非遗,并参与到非遗文化的传承保护中。

体验馆还将全市非遗展厅拍摄成全景图,游客可以通过VR直观、形象、立体地了解巴中非遗文化,实现足不出户便可体验巴中非遗。

“我平时没有住在巴中,没有机会到展馆现场参观,现在只要打开手机就能感受到这些非遗文化。”市民朱聪告诉记者。

通过数字化,让我市的文化活动惠及了更多的市民。

目前,我市持续推动巴中文化旅游智慧服务平台和各级智慧图书馆、数字文化馆建设,基本形成公共文化服务宣传推广矩阵,全市现建成数字服务平台8个,年均组织开展“好雨知时节童诵好时光”“好书分享”等线上群众文化活动120余场次,推出新闻信息、短视频等500余条。

3 文化产业繁荣发展

文化沃土,百花绽放。

在公共文化服务体系建设中,我市各地还积极培育文化新业态,打造独具特色的文化名片,文化软实力持续增强,助推经济社会发展。

十年来,我市优质文化旅游场景不断出现。

今年春节期间,家住恩阳区下八庙镇的居民王川带着一家人观看了《恩阳船说》。他说,表演以繁茂的恩阳码头市井商贸和米仓古道的旅途传奇对照描绘,以古镇小桥流水人家为绝美舞台承载一段绝美的爱情故事,让人感受了本地深厚的文化氛围。

这是恩阳区打造的情境式夜游项目,通过依托恩阳古镇,打造芝字河、恩阳河道往返6公里滨河景观,建设文化娱乐体验区和民俗文化体验区,成为知名的夜游IP和网红打卡地。

近年来,我市将巴文化、民俗文化等文化元素植入山水田园、城镇乡村,融入景区创建、城乡规划建设和内外宣传推介全程全域,成功打造巴城文旅新标杆——巴城记忆文创产业园、夜游演艺剧目《恩阳船说》等文化新业态,在传承城市文脉、推动产业升级、提升城市品质方面发挥更加重要的作用,成为巴中城市发展的新引擎。

十年来,我市文化艺术精品创作不断涌现。

2022年,在第十三届中国艺术节闭幕式暨全国第十九届群星奖颁奖仪式上,由巴州区和市文化馆联合打造选送的四川扬琴《蜀道》获得全国第十九届群星奖,成为四川省唯一获奖作品。

作品以千古名篇《蜀道难》为切入点,通过诗人李白和现代巴女两个人物的跨时空对话,传唱出从“蜀道难”到“蜀道畅”、“蜀道穷”到“蜀道富”的古今巨变,将人文之路、经济之路、家国之路所蕴含的深远意义展现在舞台上。

近年来,我市深入实施“六个一”文艺精品工程,坚持“政府主导、部门主责、群众主体、活动主推”,积极创作打造精品力作,繁荣了群众文艺事业,围绕巴文化、红色文化、生态文化等,创作了反映优秀传统文化保护传承、老区发展振兴、生态环境保护等文艺作品100余件。

《通江民间歌谣校补图注》获中国民间文艺山花奖;曲艺音乐剧《周永开》入选参加第二届四川省“剧美天府”优秀剧目展演;川剧《红漫巴山》在省川剧院成功首演;《小军号》获四川省巴蜀文艺奖……

十年来,我市政策引领文化市场多面开花。

去年,我市出台《巴中市促进文化体育旅游产业发展扶持奖励措施》,不断加快推动文化强市、体育强市、旅游强市建设。

《措施》对我市文化体育旅游业个体工商户转型升级为企业并正常经营超过一年,新升规入库,文化及相关产业企业年营业收入达到一定标准,且排名全市前五位的,实施政策奖励。鼓励依托旅游景区、产业集聚区等打造演艺剧场、演出场景,对达到一定条件的经营主体,实施政策奖励。

长久的特色沉淀、良好的氛围营造,触动了我市公共文化服务繁荣发展的开关,文化事业得到长足发展。2023年,我市公共文化服务体系建设获得省政府督查激励。